Santa Caterina d'Alessandria e Ipazia

Santa Caterina d'Alessandria

Santa Caterina d'Alessandria

La prima passio che riferisce le

vicende della sua vita è piuttosto tarda e risale all' XI secolo.

Nata nel 287 in una famiglia nobile e

agiata, rimase orfana di entrambi i genitori in giovane età,

cresciuta indipendente e nella possibilità di

scegliere la propria vita, si dedicò allo studio, circondandosi di

sapienti ed eruditi, diventando dottissima soprattutto nella

filosofia e nella religione. Era, oltre che di grande ingegno, una

giovane bellissima, richiesta in sposa dagli uomini più importanti

della città d'Alessandria.

Nel 305 Massimino Daia,

insignito da Galerio del titolo di Cesare, fu investito del governo

della Siria e dell'Egitto.

Giunto ad Alessandria,

Massimino Daia ordinò di sacrificare animali agli dei. Caterina,

seguita dallo stuolo dei suoi sapienti, regalmente vestita e nel

fulgore della sua bellezza, gli si presentò davanti, contestandogli

il diritto di fare una simile imposizione e esortandolo a riconoscere

invece Gesù Cristo come redentore dell’umanità. Massimino,

soggiogato dalla grazia di Caterina, decise che la donna sostenesse

le sue idee davanti a una commissione di cinquanta filosofi

alessandrini.

Ma nel corso di questo

incontro Caterina, oltre a controbattere i loro ragionamenti, riuscì

a convertirli in blocco alla fede cristiana. Per questa conversione

così pronta, Massimino li fece immediatamente mettere al rogo. Poi

richiamò Caterina e le propose di sposarla. Dinanzi al netto rifiuto

della Santa ne ordinò la fustigazione ma ella persistette nel

rifiutare le nozze ribadendo la sua fede in Cristo suo sposo. Allora

Massimino ordinò che fosse sottoposta al supplizio delle ruote

dentate ma gli uncini e le lame si piegarono sulle tenere carni di

Caterina, le ruote s'infransero e la Santa non ebbe la minima

scalfitura.

Caterina fu allora

imprigionata e tenuta senza mangiare e senza bere ma una colomba

bianca le portava ogni giorno ciò di cui aveva bisogno, tanto che,

quando la prelevarono da quell'orrido carcere, stava bene come quando

vi era entrata. Allora Massimino dispose che venisse decapitata.

Quando la spada del carnefice spiccò la testa dal suo collo, dalla

ferita, anzichè il rosso sangue sprizzò invece olio miracoloso (1). Dio

non permise che il suo corpo venisse deturpato e una schiera di

angeli ne prese le spoglie e ricompostele le sollevò in volo

andandole a deporre sul monte Sinai, dove ancora oggi l’altura

vicina a Gebel Musa (Montagna di Mosè) è chiamata Gebel Katherin.

Agli inizi del IX secolo, i monaci del monastero fondato nel 328 da

Sant'Elena ai piedi del Gebel Musa ritrovarono i suoi resti e li

traslarono nella chiesa del monastero che venne ridedicato alla

Santa.

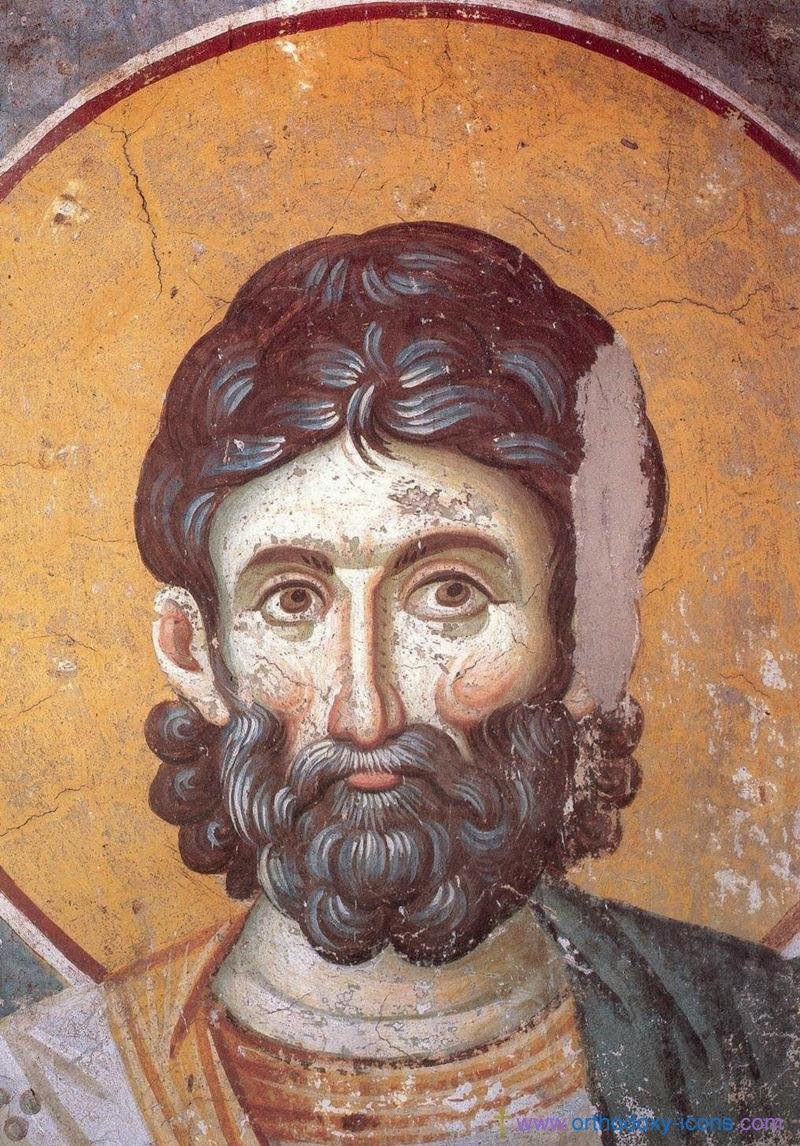

Santa Caterina d'Alessandria

Basilica di S.Lorenzo fuori le mura, seconda metà dell'VIII secolo, Roma

Quasi coeva al ritrovamento

dei resti della Santa è la sua prima raffigurazione conosciuta, testimonianza del culto a lei tributato: la santa compare infatti accanto

a S.Andrea, S.Giovanni evangelista e S.Lorenzo in un affresco

rinvenuto nella basilica romana di San Lorenzo e riferibile alla

seconda metà dell'VIII secolo. Della figura della santa si è

conservata solo parte del volto e la parte superiore del corpo ma è

identificata esplicitamente come S.Caterina dalla didascalia che

corre in verticale. Un'iscrizione posta alla base dell'affresco ne

ricorda il committente (Iohannes qui Maximus pr[es]b[iter]

et monachus) e l'autore (Crescentius infelix pictor).

Ipazia

Nata ad Alessandria,

probabilmente nel 370, fu allieva e collaboratrice del padre, il

filosofo, matematico e astronomo Teone (non è invece noto il nome

della madre) di cui proseguì gli studi. Fin dal 393 risulta a capo

della comunità scientifica alessandrina, erede del Museion

fondato da Tolomeo I nel 305 a.C. e distrutto insieme alla famosa

Biblioteca nel corso della guerra tra Aureliano e la regina Zenobia

(270 c.ca).

I cosiddetti Decreti

teodosiani – emessi tra il 391 ed il

392 in attuazione dell'Editto di Tessalonica del 380 che riconosceva

il Cristianesimo come religione di Stato – avevano decretato la

soppressione dei culti pagani e la chiusura di tutti i templi ad essi

dedicati. Ad Alessandria il vescovo Teofilo era riuscito a farsi

assegnare il tempio di Dioniso per trasformarlo in chiesa. Questa

decisione scatenò la ribellione dei pagani che si scontrarono nelle

strade con i cristiani, dopo che questi ultimi avevano malmenato,

torturato e ucciso i sacerdoti del tempio di Dioniso. I pagani si

asserragliarono quindi nel Serapeo e, sotto la guida di Olimpio - il

sacerdote del tempio – che li esortava a morire piuttosto che

rinnegare la fede dei padri, si prepararono a resistere all'attacco

della guarnigione imperiale e dei fanatici cristiani agli ordini del

vescovo. Nonostante lo stesso imperatore Teodosio scrivesse a Teofilo

chiedendogli di concedere il perdono ai pagani, questi ordinò il

loro massacro e la distruzione del Serapeo.

Il vescovo Teofilo, con il Vangelo aperto nella mano sinistra e la destra alzata, poggia i piedi sulle rovine del Serapeo al cui interno si riconosce la statua della divinità per il caratteristico modius che porta sulla testa.

Miniatura tratta dal Papiro Goleniscev, redatto ad Alessandria d'Egitto probabilmente ai primi del V secolo e contenente una Storia del mondo, folio VI verso B.

Non è noto l'atteggiamento

tenuto da Ipazia durante questi eventi, nè i rapporti che

intercorsero tra lei ed il vescovo. La fama di Ipazia e

l'affermazione del suo prestigio intellettuale – che si tradussero

anche in influenza politica – cominciarono a crescere infatti

immediatamente dopo il verificarsi di questi drammatici fatti.

Nel 412, alla morte di

Teofilo, gli successe sul trono episcopale il nipote Cirillo che

prese a dominare la cosa pubblica oltre il limite consentito

all’ordine episcopale entrando in conflitto con il prefetto

imperiale Oreste.

Raffaello Sanzio, La Scuola di Atene (particolare)

Stanza della Segnatura, Palazzi apostolici, Città del Vaticano

1509-1511

Secondo alcuni autori in questa giovane stante e biancovestita Raffaello avrebbe raffigurato Ipazia

Nel 414, durante

un'assemblea popolare, alcuni ebrei denunciarono al prefetto quale

seminatore di discordie il maestro Ierace, un sostenitore del vescovo

Cirillo, che fu arrestato e torturato. La reazione del vescovo fu

durissima: espulse tutti gli ebrei da Alessandria, confiscandone i

beni e trasformando in chiese le sinagoghe. Oreste, per quanto

indignato, non potè prendere provvedimenti contro il vescovo poichè

il clero era soggetto soltanto al foro ecclesiastico.

Un folto gruppo di

Parabolani (2) circondò il carro del prefetto mentre passava per le

vie di Alessandria ed iniziò ad insultarlo finchè uno di loro, un

certo Ammonio, non scagliò una pietra che colpì in testa il

prefetto. Ammonio fu arrestato e torturato a morte nel corso di un

regolare processo.

Cirillo rispose

facendo trasportare il corpo di Ammonio in una chiesa e lo elevò al

rango di martire, come se fosse morto per difendere la sua fede.

L'assassinio di Ipazia

maturò nel pieno del conflitto tra il prefetto ed il vescovo. Ipazia

era infatti uno dei più ascoltati consiglieri di Oreste con cui si

incontrava molto frequentemente. Oreste era riuscito anche ad

ottenere dal prefetto del pretorio Antemio – che teneva la reggenza

dell'impero d'Oriente durante la minore età di Teodosio II – che

fossero riassegnati alla scuola di Ipazia i sussidi governativi

sospesi da un precedente decreto caldeggiato da Cirillo.

Il vescovo, da questo

momento, cominciò a tuonare ogni giorno dal pulpito della cattedrale

cristiana del Cesareion contro questa donna che non la

smetteva di dedicarsi ai numeri, alla musica e agli astrolabi. Nel

marzo del 415 un gruppo di parabolani, guidati da un predicatore di

nome Pietro il Lettore, assaltarono la lettiga che riportava Ipazia a

casa e la trascinarono nella cattedrale. Qui Pietro il Lettore la

denudò e le cavò gli occhi consegnandola ai parabolani che la

fecero letteralmente a pezzi usando dei gusci di conchiglia affilati.

Poi misero i suoi poveri resti in dei sacchi di iuta e li portarono

esultanti al Cinereon dove li bruciarono insieme alla

spazzatura.

Nessuno degli scritti di

Ipazia è giunto sino a noi.

Le analogie ed i

parallelismi tra la biografia di Santa Caterina e quella di Ipazia,

nonchè la scarsità di notizie storiche sulla santa (3) - mentre,

viceversa, le vicende di Ipazia sono ben documentate negli scritti

degli storici dell'epoca (cfr. Socrate scolastico, Historia

Ecclesiastica;

Damascio, Vita Isidori) – hanno

fatto pensare ad una "cristianizzazione" postuma della

figura della scienziata e filosofa alessandrina, che comunque morì

pagana, in quella di Santa Caterina.

Note:

(1) Per questa ragione, oltre alla ruota

dentata simbolo del martirio, la santa è a volte raffigurata con in

mano un'ampolla vitrea. Inoltre i monaci del monastero del Sinai a

lei dedicato distribuivano ai pellegrini fiale del liquore capitis

Sanctae Caterinae da usare a fini terapeutici. La cappella del

Tesoro di Palermo conserva una fiala del XII secolo che reca appunto

questa dicitura.

Santa Caterina con in mano l'ampolla vitrea

(2)

I Parabolani (dal greco Παράβολοι o

Παραβολᾶνοι,

che

deriva da παραβάλλεσθαι

τὴν ζωήν,

che significa letteralmente "coloro che rischiano la vita")

furono i membri di una confraternita cristiana

che nella Chiesa delle origini si dedicavano sotto giuramento alla

cura dei malati, specie degli appestati, e alla sepoltura dei morti,

sperando così di morire per Cristo.

La

confraternita nacque durante la peste di Alessandria sotto

l'episcopato di Dionisio di Alessandria (seconda metà del III

secolo). In questo evento sta la giustificazione del loro nome: essi

rischiarono la vita (παραβάλλεσθαι

τὴν ζωήν)

per esporsi a malattie contagiose. Oltre a svolgere opere di

misericordia

essi costituirono successivamente anche una milizia privata agli

ordini diretti del vescovo. All'epoca di Cirillo erano in numero di

circa seicento.

(3) Nel 1969 la

commemorazione della Santa venne soppressa dai revisori del

Calendario liturgico con questa motivazione: "Si elimina la

commemorazione di Santa Caterina, iscritta nel Calendario Romano del

secolo XIII. Non solo la Passione di Santa Caterina è interamente

leggendaria, ma sul suo conto non si può affermare nulla di sicuro”.