Il castello di Amantea

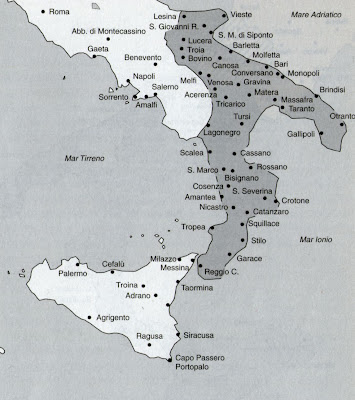

Nell’846, nonostante fosse difeso da un presidio militare bizantino, gli arabi espugnarono l'antico abitato di Nepetia sulla costa tirrenica – contemporaneamente vennero occupate anche Tropea e Santa Severina - costringendo gli abitanti a rifugiarsi sulle colline circostanti. Ribattezzata la città con il nome di Amantea (dall'arabo Al Manthiah= la rocca) vi stabilirono la capitale di un emirato indipendente che sopravvisse una quarantina d'anni.

Si conosce il nome di un solo emiro As-Sinsim – Cincimo, nella sua forma latinizzata – che nell'871 cercò di estendere i suoi domini verso Cosenza.

Nell'871 l'emiro di Bari, Sawdan, assediato dai Franchi dell'imperatore Ludovico II, chiese aiuto a Cincimo che, intravista la possibilità di costituire un'unità territoriale islamica congiungendo i possedimenti dei due emirati, marciò sulla valle del Crati alla testa delle sue truppe.

Venuto a conoscenza dei piani dell'emiro, l'imperatore gli inviò contro un contingente di cavalleria pesante al comando del conte Ottone di Bergamo. Rinforzato da truppe di fanteria locale reclutate dai vescovi Osco e Gheriardo, il conte si trincerò tra le rovine dell'antica Pandosia (l'attuale Castrolibero* nei pressi di Cosenza) da cui controllava il valico del Potame che dava accesso alla valle del Crati. Cincimo forzò i tempi ed il suo esercito apparve in vista delle milizie cristiane prima del previsto. Il conte, alla vista del nemico, decise di impedirgli di attaccare Cosenza e scese dalle alture per affrontarlo in campo aperto. La battaglia si svolse in un luogo imprecisato tra Castrolibero e Mendicino e si risolse con la disfatta dell'emiro che, salvata a stento la vita, fu costretto a riparare ad Amantea.

Un primo tentativo di riconquista bizantina viene compiuto nell'882-83 quando Basilio I il Macedone (867-886) invia un corpo di spedizione al comando dello stratego Stefano Massenzio, ma questi, dopo essere stato costretto a togliere l'assedio ad Amantea viene sconfitto rovinosamente sotto le mura di Santa Severina e, costretto a sospendere la campagna, viene richiamato in patria dall'imperatore, che lo sostituisce nell'885 con Niceforo Foca il vecchio.

Niceforo organizza le forze a sua disposizione, rinforzate da contingenti di truppe scelte provenienti dall'Oriente, in tre colonne che lancia all'assalto di Amantea, Tropea e Santa Severina, guidando personalmente l'assedio di quest'ultima. Le tre città cadono una dopo l'altra e nell' 886 gli arabi vengono completamente estromessi dalla Calabria.

La presa di Amantea

da un'edizione miniata prodotta in Sicilia nel XII secolo della Sinossi della Storia di Giovanni Scilitze (Madrid Skylitzes)

Biblioteca Nacional de España, Madrid

Tra i pochissimi

ritrovamenti archeologici in qualche modo riconducibili al periodo

dell'Emirato** va ricordato il frammento di stele funebre rinvenuto

nel Palazzo delle clarisse (dove era stato molto probabilmente

reimpiegato nella muratura).

Si tratta di un frammento appartenente ad una pietra tombale islamica del tipo orizzontale su cui sono intagliate due iscrizioni coraniche effettuate in epoche diverse (la più tarda sembra inoltre eseguita da un incisore che aveva poca dimestichezza con la lingua araba). Il frammento originale è tuttora ivi conservato mentre un calco in gesso si trova nel Museo di Reggio Calabria.

Note:

La stele funeraria di Palazzo delle clarisse

Si tratta di un frammento appartenente ad una pietra tombale islamica del tipo orizzontale su cui sono intagliate due iscrizioni coraniche effettuate in epoche diverse (la più tarda sembra inoltre eseguita da un incisore che aveva poca dimestichezza con la lingua araba). Il frammento originale è tuttora ivi conservato mentre un calco in gesso si trova nel Museo di Reggio Calabria.

Note:

* Fino al 1865 – quando

lo Stato unitario decise di cancellare dai toponimi le parole che

ricordavano una passata dominazione straniera – la cittadina portò

il nome di Castrofranco in ricordo dei suoi fondatori.

** Sull'argomento vedi C.Tonghini, Gli Arabi ad Amantea: elementi di documentazione materiale, 1997.