Il regno di Gerusalemme (1099-1291)

1099-1100 Goffredo di Buglione. Quando il 22 luglio, a pochi giorni dalla presa di Gerusalemme (15 luglio), gli fu offerta la corona la rifiutò e accettò solo il titolo di Advocatus (Difensore) Sancti Sepulchri, titolo che solitamente spettava a chi reggeva beni ecclesiastici e che quindi sottintendeva l'appartenenza della Città santa alla Chiesa.

Goffredo di Buglione

Castello della Manta (Cuneo), 1416-1426

1100-1118 Baldovino I, fratello di Goffredo.

Dopo la morte di Goffredo nel 1100, il fratello Baldovino, conte di Edessa, fu invitato a Gerusalemme dai fautori di una monarchia secolare che si opponevano alle pretese della Chiesa di Roma che voleva governare direttamente la Città santa e fu incoronato primo re di Gerusalemme nel giorno di Natale del 1100 dal patriarca Dagoberto da Pisa.

Robert Fleury, Baldovino entra ad Edessa*, 1839

Salone delle Crociate, Castello di Versailles

L'avversario più agguerrito che dovette fronteggiare nel corso del suo regno fu l'Egitto. Respinse forze d'invasione egiziane fatimidi nel 1102, 1103, 1105. Dal 1115 al 1118, contrattaccò guadagnandosi l'accesso al Mar Rosso conquistando la città di Aqaba (1116) e costruendo la fortezza di Montreal. A nord limitò l'accesso alle coste mediterranee di Damasco impadronendosi nel 1101 di Arsuf e Cesarea, di Acri nel 1104 e di Beirut e di Sidone nel 1110. Nonostante tre matrimoni, morì nel 1118 senza lasciare figli.

*

Nel 1098 Baldovino di

Boulogne era riuscito ad impadronirsi della città di Edessa a

scapito di un ex ufficiale dell'esercito bizantino, Thoros (Teodoro)

– di origine armena ma di fede ortodossa - che ne aveva assunto il

controllo in proprio, con l'appoggio del clero cattolico armeno (cfr.scheda

La contea di Edessa).

1118-1131 Baldovino II, cugino di primo grado.

Baldovino di Le Bourcq, conte di Edessa, venne incoronato Re di Gerusalemme col nome di Baldovino II nella domenica di Pasqua, il 14 aprile 1118. Quasi immediatamente, il regno venne invaso dai turchi selgiuchidi provenienti dalla Siria e dai Fatimidi dell'Egitto ma Baldovino costrinse le armate musulmane a ritirarsi senza combattere.

Nel 1119 affidò la custodia della

moschea di Al-Aqsa, che sorgeva nella spianata del Tempio e che, dopo la conquista, era stata inglobata nel palazzo reale, a Hugo de Payns e Goffredo di Sant'Homer che ne fecero il quartier generale dell'Ordine templare ritenendola eretta sulle rovine dell'antico tempio di Salomone.

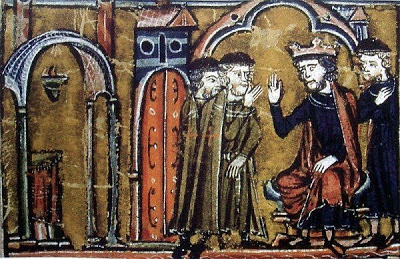

Baldovino II affida a Hugo de Payns e a Goffredo di Sant'Homer la moschea di Al-Aqsa

da un'edizione miniata acritana del XIII secolo della Historia rerum in partibus transmarinis gestarum di Guglielmo di Tiro e continuatori

Biblioteca Nazionale Francese, Parigi

Nel 1120 indisse il Concilio di Nablus, in cui emanò le prime leggi scritte del regno.

Nel 1123, mentre pattugliava il territorio di Edessa, fu catturato dai turchi ma riuscì ad evadere l'anno successivo con l'aiuto degli armeni.

Battaglia di Azaz (11 giugno 1125)

L'8 ottobre del 1124, poco dopo aver riconquistato la libertà, strinse d'assedio Aleppo. Ciò attirò l'attenzione di al-Bursuqi, l'atabeg selgiuchide di Mossul, che mosse verso sud per soccorrere la città che, nel gennaio 1125, era quasi arrivata al punto di arrendersi dopo tre mesi di assedio. Baldovino levò l'assedio senza combattere.

Al-Bursuqi assediò allora la città di Azaz, a nord di Aleppo, nel territorio della Contea di Edessa. Baldovino II, Joscelin I di Edessa e Ponzio di Tripoli, con 1.100 cavalieri provenienti dai loro rispettivi territori (inclusa Antiochia dove Baldovino era reggente) e 2.000 fanti, si scontrarono con l'esercito selgiuchide alle porte di Azaz.

L'esercito crociato avanzò su tre fronti: a destra i cavalieri di Antiochia, nel centro quelli di Tripoli e di Edessa, a sinistra le forze del re di Gerusalemme.

Pressato da vicino dal nemico Baldovino finse abilmente di ritirarsi, attirando i Selgiuchidi in campo aperto lontano da Azaz, dove con un rapido voltafaccia passò all'attacco, facendo a pezzi l'esercito dei Selgiuchidi, che persero quindici emiri e diverse migliaia di uomini; anche il loro campo fu catturato da Baldovino, che prese abbastanza bottino da riscattare tutti i prigionieri in mano ai Selgiuchidi.

Nel 1129 nominò sua erede la figlia Melisende e le organizzò il matrimonio con Folco V d'Angiò.

Morì il 21 agosto del 1131 e fu sepolto nella chiesa del Santo Sepolcro.

1131-1143 Melisende di Gerusalemme, figlia di Baldovino II e della principessa armena Morphia di Melitene, insieme al marito Folco V d’Angiò.

Dopo la morte di Baldovino II, nel 1131, Melisende e Folco ascesero al trono come regnanti congiunti ma, con l'aiuto dei suoi cavalieri crociati, Folco escluse Melisende dalla concessione di titoli e da altre forme di patrocinio, ed abolì pubblicamente la sua autorità. Questo trattamento alla loro regina irritò i membri della Alta Corte, che vedevano minacciata la propria posizione dal dominio di Folco sul reame.

Nel 1134 accusò il conte di Giaffa, Ugo II di Le Puiset, cugino di Melisende e membro della famiglia reale, di avere una relazione con Melisende. Alleandosi con la città musulmana di Ascalona, Ugo riuscì a respingere l'esercito che gli fu mandato contro ma l'alleanza con i musulmani gli costò il sostegno dell'Alta Corte e fu esiliato per tre anni.

Poco dopo, un fallito tentativo di assassinare Ugo fu attribuito a Folco od ai suoi sostenitori. Per il partito della regina questa fu una ragione sufficiente per sfidarlo apertamente, prima che il pubblico affronto costituito dalle infondate accuse di infedeltà di Folco compromettesse totalmente la posizione di Melisenda.

Attraverso una vera rivolta di palazzo i sostenitori della regina presero il sopravvento sul re, la cui influenza dal 1135 in poi si deteriorò rapidamente.

Marito e moglie si riconciliarono nel 1136 e nacque un secondo figlio, Amalrico.

Quando nel 1143 Folco morì a seguito di un incidente di caccia, Melisende assunse la reggenza per conto del primogenito Baldovino.

1143-1162 Baldovino III, figlio di Melisende e Folco.

Baldovino III e Melisende furono incoronati insieme, come co-regnanti, il giorno di Natale del 1143

Nel dicembre del 1144 Edessa cadde nelle mani dell'atabeg di Mossul Zengi. A seguito di questo evento fu organizzata una seconda crociata che raggiunse Gerusalemme nel 1148 al comando di Luigi VII di Francia e Corrado III di Germania.

Il 24 giugno 1148 si tenne a Palmarea nei pressi di S.Giovanni d'Acri il Concilio di Acri, che riuniva i crociati venuti dall'Europa e i baroni locali, in cui alla presenza dei regnanti fu stabilito di attaccare Damasco.

L'assedio durò solo quattro giorni, dal 23 al 27 luglio, poi per il disaccordo tra i comandanti, l'esercito crociato si ritirò. Nel 1149 la Crociata abbandonò definitivamente la Terrasanta.

Fino al 1152, quando aveva già raggiunto da 7 anni la maggiore età, Baldovino non manifestò interesse per l'amministrazione dello stato lasciando governare la madre. In quell'anno Baldovino cominciò ad accusare Manasse, il conestabile del regno nominato dalla madre, di ostacolare la sua successione e chiese al patriarca Fulcherio di Angouleme di essere nuovamente incoronato senza la madre. A fronte del rifiuto del patriarca, Baldovino organizzò una sorta di processione per le vie di Gerusalemme, durante la quale indossò una corona di alloro.

Baldovino e Melisenda si accordarono per sottoporre la questione all'Alta Corte (1) e questa decise di dividere il Regno in due distretti amministrativi distinti. Baldovino sarebbe stato a capo della Galilea nel nord, incluse le città di Acri e Tiro, mentre Melisende avrebbe retto la Giudea e la Samaria (le regioni più ricche del paese), incluse Nablus e la stessa Gerusalemme.

Poche settimane dopo la divisione, Baldovino attaccò la parte meridionale, governata dalla madre. Manasse fu sconfitto in una battaglia al castello di Mirabel e subito esiliato, e Nablus cadde rapidamente. Per evitare ulteriori violenze, Gerusalemme aprì le porte a Baldovino; Melisende e il figlio minore Amalrico si rifugiarono nella Torre di Davide, e lì furono assediati. Alla fine si raggiunse un accordo in base al quale a Melisenda venne concessa la città di Nablus fino alla morte (dopo sarebbe tornata al patrimonio reale), e Baldovino prometteva solennemente di non interferire con i suoi affari. Conquistato così il potere assoluto, Baldovino nominò Umfredo II di Toron, un suo fedele, nuovo conestabile.

Nel 1154, madre e figlio si riconciliarono, e Baldovino non esitò a sfruttare a proprio vantaggio l'esperienza di governo della madre. Benché essa fosse "in ritiro" a Nablus, Melisende continuò a esercitare una grande influenza a corte e negli affari di stato, e più volte venne nominata reggente durante le campagne militari che tenevano Baldovino lontano dalla capitale.

Nel 1158 sposò Teodora Comnena, una nipote dell'imperatore Manuele I, stringendo con Bisanzio un'alleanza matrimoniale (cfr.

De Andronico Costantinopolitano Imperatore di Giovanni Boccaccio, nota 1).

Melisende morì nel 1161 e Baldovino la seguì poco dopo morendo a Beirut il 10 febbraio 1162 senza aver avuti figli. La moglie Teodora, come previsto dagli accordi matrimoniali, s'insediò nel feudo di Acri. Gli successe al trono il fratello minore Amalrico.

1162-1174 Amalrico I, fratello di Baldovino III.

Sposa in prime nozze Agnese di Courtenay (1157) che gli da Sibilla e Baldovino ma è costretto dai nobili a far annullare il matrimonio per poter salire al trono.

Il 29 agosto del 1167 nella cattedrale di Tiro sposò in seconde nozze Maria Comnena, una pronipote dell'imperatore Manuele I, da cui ebbe Isabella.

Il Regno di Gerusalemme e gli altri stati crociati d'Oltremare nel 1140

1174-1185 Baldovino IV, detto il re lebbroso, figlio di Amalrico e della prima moglie Agnese di Courtenay.

Sale al trono appena tredicenne, mentre la reggenza viene assunta dal conte Raimondo III di Tripoli che la mantiene fino al raggiungimento della maggiore età del giovane re.

Battaglia di Montgisard (25 novembre 1177): l'esercito crociato, guidato da re Baldovino che disponeva di 500 cavalieri più 80 cavalieri templari e poche migliaia di fanti, sorprese al passo di Montgisard - probabilmente la località va identificata con il sito dell'antica Gezer (l'attuale Tell el Jezer) a metà strada tra Gerusalemme e Ascalona - l'esercito del Saladino, forte di 26.000 uomini.

Avuto notizia che Saladino, aggirata la fortezza templare di Gaza, marciava su Ascalona, Baldovino aveva radunato tutti i cavalieri disponibili ed era accorso a difesa della città. Saladino aveva lasciato parte del suo esercito ad assediarla e aveva mosso verso Gerusalemme, ormai indifesa, con il grosso. Baldovino richiamò però gli 80 cavalieri templari che si trovavano a Gaza e, con un attacco congiunto, riuscì a rompere l'assedio, dirigendosi rapidamente a nord, da dove calò inaspettato sull'esercito nemico che avanzava frammentato saccheggiando i villaggi.

I musulmani furono messi in rotta. Molti vennero uccisi, e Saladino stesso riuscì a fuggire solo perché cavalcava un cammello da corsa. La leggenda narra che il giovane re lebbroso guidasse la carica dei cristiani dalla prima linea con l'effigie di San Giorgio di fronte a sé e la Vera Croce* luminescente come il sole.

* La vera croce era stata riportata a Gerusalemme nel 628 da Eraclio I che l'aveva ripresa a Cosroè.

Attorno al 1009, i cristiani di Gerusalemme nascosero la Croce, che rimase nascosta fino al suo ritrovamento, avvenuto durante la prima crociata, il 5 agosto 1099 per mano di Arnolfo Malecorne, primo patriarca latino di Gerusalemme, in un momento in cui il morale aveva bisogno di essere tenuto alto. La reliquia scoperta da Arnolfo era un piccolo frammento di legno incastonato in una croce in oro. Divenne la più sacra reliquia del regno di Gerusalemme, e non fu soggetta a nessuna delle controversie che avevano seguito in precedenza la scoperta della Lancia di Longino ad Antiochia. Fu conservata nella basilica del Santo Sepolcro sotto la protezione del patriarca latino, che la portava in marcia alla testa dell'esercito prima di ogni battaglia.

Battaglia del Guado di Giacobbe ( 23 agosto 1179 )- chiamato oggi in ebraico Bnot Ya'akov o Ateret - è situato a circa 160 chilometri a nord di Gerusalemme sul corso dell'alto Giordano. Nel XII secolo era un punto chiave per l'attraversamento del fiume, posto lungo una delle principali vie di comunicazione fra San Giovanni d'Acri e Damasco. Era detto “guado di Giacobbe” perchè qui egli avrebbe lottato con l'angelo. Data la posizione strategica era un luogo da tempo conteso tra cristiani e musulmani, al punto che dopo la vittoria di Montgisard il re Baldovino IV aveva deciso di costruirvi una fortezza, in modo da assicurarsene il controllo.

Fra l'ottobre del 1178 e l'aprile del 1179 fu avviata la costruzione di una nuova fortezza chiamata Chastelet, la cui difesa venne assegnata ai Cavalieri templari.

A lavori ancora in corso il Saladino, preoccupato dal rafforzamento delle posizioni nemiche sul Guado, decise di intervenire. Non disponendo al momento di forze sufficienti, visto che parte del suo esercito era impegnato a sedare ribellioni nel nord della Siria, il sultano ricorse alla corruzione offrendo 100.000 dinari d'oro perchè i crociati non costruissero la fortezza, ma Baldovino rifiutò l'offerta.

Nel maggio del 1179, reclutato un esercito di grandi dimensioni, Saladino marciò verso il Guado di Giacobbe con l'intenzione di porre d'assedio la fortezza prima che potessero giungere rinforzi da Gerusalemme o dalle aree circostanti. Baldovino si trovava nel frattempo a Tiberiade, nel principato di Galilea, a circa mezza giornata di marcia dal Guado, una distanza che il re reputava sufficiente a permettere un rapido intervento in caso di necessità. Anche se incompleta, la nuova fortezza appariva al sovrano adatta a resistere alle prime fasi di un eventuale assedio.

Il primo attacco al castello non diede i risultati sperati: Saladino preferì attendere un momento migliore e si ritirò con i suoi uomini a Panea, da dove continuò a lanciare razzie contro Beirut e Sidone allo scopo di fiaccare le capacità di rifornimento della zona e provocare lo scontro aperto con Baldovino. Il re, irritato da queste incursioni nei suoi territori, marciò su Panea (Banias) insieme a Raimondo di Tripoli e al maestro dei Templari Oddone di Saint-Amand, ma la battaglia, avvenuta il 10 giugno nella piana di Marj Ayun, fu gestita male dai cristiani che finirono col disperdersi e rendersi vulnerabili. Lo scontro si risolse in una serie di combattimenti isolati che videro la schiacciante vittoria dei musulmani, con perdite pesantissime per l'esercito di Baldovino.

Caddero prigionieri di Saladino anche Saint-Amand, Ugo di Tiberiade e Baldovino di Ibelin (noto anche come Baldovino di Ramla). Guglielmo di Tiro attribuisce le cause della sconfitta proprio a Saint-Amand, che finì ucciso durante la prigionia. A questo punto Saladino poteva marciare direttamente su Gerusalemme, ma preferì risolvere prima il problema del Guado di Giacobbe e della fortezza templare di Chastelet.

Il 23 agosto 1179 Saladino giunse al Guado di Giacobbe e diede inizio all'assedio. Mentre i mangani e le piogge di frecce bersagliavano il castello e tenevano distratti gli avversari, il sultano fece scavare una galleria sotto le mura per fare breccia nelle fortificazioni. Il sesto giorno di combattimenti, mentre i difensori rinforzavano le porte del castello, i musulmani appiccarono un incendio all'interno del tunnel che fece collassare le mura soprastanti, permettendo loro di espugnare la fortezza. La maggior parte degli occupanti (stimati in numero di circa 1500) fu sterminata, mentre i sopravvissuti furono fatti prigionieri ma finiriono trucidati prima ancora di raggiungere Damasco. Saputo dell'attacco, Baldovino e le sue truppe partirono da Tiberiade, ma giunsero troppo tardi e fecero ritorno alla base. Saladino fece radere al suolo la fortezza, rimuovendo così il principale ostacolo fra Damasco e Gerusalemme.

Durante la Pasqua del 1180 Sibilla, la sorella del re, sposa in seconde nozze Guido di Lusignano. Nell'ottobre dello stesso anno, su pressione della regina madre, Agnese di Courtenay, il vescovo Eraclio viene eletto al soglio patriarcale.

Guglielmo da Tiro profetizzò che la vera croce, riscattata da un Eraclio (l'imperatore bizantino Eraclio I) sarebbe stata perduta da un altro Eraclio.

Prostrato dalla malattia, Baldovino, si lasciò convincere dalla madre e dalla sorella ad affidare a Guido la reggenza del regno che però successivamente gli revocò, confinandolo nel suo feudo di Ascalona, a seguito delle proteste dei baroni per lo scarso spirito combattivo da lui mostrato la prima volta che si era trovato al comando delll'esercito.

Il 23 marzo 1183 proclamò suo erede il nipote Baldovino di appena sei anni, escludendo Guido dalla successione.

Alla fine di novembre del 1183 il Saladino cinse d'assedio il castello di Kerak, la roccaforte di Rinaldo di Chatillon, dove si stavano celebrando le nozze tra Isabella - la sorellastra di Sibilla e Baldovino nata dal secondo matrimonio di Amalrico I con Maria Comnena - e Umfredo IV di Toron. Il re avvertito a Gerusalemme radunò l'esercito e mosse in lettiga alla volta del castello. Prontamente il Saladino levò l'assedio e si ritirò.

Il 16 marzo 1185, consunto dalla lebbra, muore a soli 24 anni Baldovino IV.

Baldovino IV sul letto di morte e Incoronazione di Baldovino V

da un'edizione miniata acritana del XIII secolo della Historia rerum in partibus transmarinis gestarum di Guglielmo di Tiro e continuatori

Biblioteca Nazionale Francese, Parigi

1185-1186 Baldovino V, designato come erede dall zio Baldovino IV, sale al trono all’età di 8 anni, figlio di Sibilla di Gerusalemme, sorella di Baldovino IV e del suo primo marito Guglielmo Lungaspada di Monferrato. La reggenza, come disposto da Baldovino IV, fu affidata a Raimondo di Tripoli che firmò una tregua con il Saladino.

Già malato, il giovane re morì a S.Giovanni d'Acri nell'agosto del 1186.

1186-1190 Il patriarca Eraclio, con l'avallo del siniscalco e tutore del giovane re, Joscelin III di Courtenay, proclamò legittima erede Sibilla di Gerusalemme insieme al secondo marito Guido di Lusignano.

Raimondo reagì convocando a Nablus nel castello degli Ibelin, quale ultimo legittimo reggente, l'alta corte dei nobili. Mandò quindi dei messi a Gerusalemme per ricordare le volontà di Baldovino IV e di attendere il pronunciamento dell'alta corte sulla successione.

Sibilla aveva però il controllo dei porti e di Gerusalemme, il sostegno del patriarca e quello delle truppe di Joscelin, Rinaldo di Chatillon e del conestabile Amalrico, fratello di Guido e non ultimo quello del popolo di Gerusalemme che simpatizzava per lei.

A causa dell'impopolarità di Guido nondimeno, il patriarca incoronò la sola Sibilla consegnandogli una seconda corona e ordinandole di porla sul capo di chi considerasse degno di regnare ed ella chiamò il marito Guido. Raimondo e gli altri baroni dovettere arrendersi dinanzi al fatto compiuto.

Sul finire del 1186, Rinaldo di Chatillon, signore d'Oltregiordano, attaccò e depredò una carovana di pellegrini musulmani diretti alla Mecca, rompendo la tregua che si era stabilita tra cristiani e musulmani.

Nell'aprile 1187 il Saladino chiese al suo alleato Raimondo III di Tripoli il permesso di transitare sulle sue terre con un piccolo esercito (circa 7.000 uomini) al comando dell'emiro Muzaffar ad-Din Kukburi per fare un'incursione nel retroterra di Tiro. Seppure a denti stretti, Raimondo accordò il permesso.

Battaglia delle Sorgenti di Cresson (1 maggio 1187)

Saputa la notizia della penetrazione di truppe arabe in territorio cristiano, il Gran Maestro del Tempio Gerard de Ridfort, che covava un antico rancore nei confronti del conte di Tripoli, radunò tutti i Cavalieri disponibili per tentare un attacco.

Riuscì a mettere in campo un drappello di circa 150 uomini, di cui 90 Templari, 10 Ospitalieri col loro Gran Maestro Ruggero di Moulins e 40 cavalieri secolari, più circa 400 fanti e un certo numero di turcopoli.

Con questi pochi uomini Gerard de Ridfort andò incontro ai circa 7000 soldati musulmani che stavano facendo abbeverare i cavalli alle fonti di Cresson.

Considerata la differenza di numero, il Maresciallo del Tempio Jacques de Milly e il gran maestro degli Ospedalieri Ruggero Des Moulins, consigliarono di agire con prudenza.

A questo sensato consiglio il Maestro del Tempio reagì con violenza, tacciando di codardia il suo omologo degli Ospitalieri e schernì il suo Maresciallo dicendogli che per paura di perdere la sua testa bionda, non esitava a comportarsi da vile.

Il Maresciallo rispose che sarebbe morto con coraggio sul campo di battaglia e che invece il suo Gran Maestro sarebbe fuggito come un traditore. Dopo queste poche parole Gerard de Ridfort, lanciò una disperata e folle carica verso un nemico che per, quanto impreparato all'attacco, era infinitamente più numeroso.

La disperata carica dei Crociati si concluse con il massacro di tutti i Cavalieri, tranne il Gran Maestro del Tempio e altri due Templari scampati miracolosamente alla carneficina e con la colonna islamica che riprese il suo cammino issando sulle lance le teste dei nemici uccisi, sotto gli occhi del conte Raimondo di Tripoli che osservò la scena dalle mura di Tiberiade.

Cristofano dell'Altissimo, Saladino

Galleria degli Uffizi, Firenze, 1552-1568

Battaglia di Hattin (4 luglio 1187)*: presso il lago di Tiberiade. I crociati erano comandati da Guido di Lusignano, i musulmani dal Saladino.

I Crociati cominciarono la loro marcia da Seforia il 3 luglio: Raimondo III di Tripoli guidava l'avanguardia insieme al figlio di Boemondo III d'Antiochia, anch'egli chiamato Raimondo, re Guido il grosso dell'esercito e Baliano d'Ibelin, Rinaldo di Chatillon e gli Ordini la retroguardia. Immediatamente cominciarono ad essere infastiditi dai cavalieri musulmani. Entro mezzogiorno Saladino aveva incontrato il suo esercito a Cafarsett e lo manovrò verso i Crociati, già provati dalla marcia. La retroguardia fu costretta a fermarsi per rispondere ai continui attacchi, bloccando l'intero esercito. I Crociati, dopo un giorno intero senza acqua fresca, furono costretti ad accamparsi nel mezzo della pianura, circondati dall'esercito musulmano. Questi incendiarono l'erba che circondava il campo dei nemici nel corso della notte.

La mattina del 4 luglio i Crociati erano accecati dal fumo, attraverso il quale la cavalleria del Saladino li falciava con frecce. Il Gran Maestro templare Gerard de Ridfort e Rinaldo consigliarono a Guido di schierare l'esercito e attaccare, cosa che fu fatta dal fratello Amalrico. Mentre si organizzava l'attacco, cinque cavalieri di Raimondo disertarono e rivelarono a Saladino la situazione del campo.

Assetati e demoralizzati, i Crociati abbandonarono il campo e cambiarono direzione per le fonti di Hattin, ma il loro tentativo fu bloccato dall'esercito nemico, che impedì loro anche ogni possibile ritirata. Il Conte Raimondo caricò due volte per cercare di rompere le linee nemiche e poi arrivare alle scorte d'acqua del Mare di Galilea. Il secondo tentativo lo lasciò isolato dal resto dell'esercito e lo costrinse alla ritirata. Gran parte della fanteria crociata aveva disertato e si dirigeva verso i Corni di Hattin. Guido tentò di fermare la cavalleria musulmana, ma senza la protezione della fanteria i suoi cavalieri furono tartassati dalle frecce e costretti dapprima a combattere a piedi e poi a ritirarsi verso i Corni di Hattin come gli altri. I Crociati furono circondati e dopo tre cariche furono sconfitti.

I musulmani catturarono il padiglione reale di Guido e la Vera Croce, tolta al cadavere del Vescovo di Acri. Furono presi prigionieri il re Guido di Lusignano, suo fratello Amalrico, Rinaldo di Chatillon, Guglielmo V del Monferrato, Gerardo de Ridford, Umfredo IV di Toron, Ugo di Jubayl e molti altri. Si dice che scamparono alla disfatta solo 3.000 cristiani, tra i quali Raimondo, Joscelin, Baliano e Reginaldo di Sidone, che avevano travolto i loro stessi uomini nella ritirata. I prigionieri esausti furono condotti alla tenda del Sultano, che offrì a Guido un calice d'acqua in segno di generosità. Quando Guido fece per passarlo a Rinaldo Saladino lo buttò via con decisione, dicendo che non aveva offerto il calice a Rinaldo e non era quindi vincolato dal codice musulmano di ospitalità. Quando Saladino accusò Rinaldo di aver violato la tregua, questi replicò: "I Re hanno sempre agito così" ma il Sultano lo uccise con le sue mani, decapitandolo con la sua spada. Guido si inginocchiò alla vista del corpo di Rinaldo, ma Saladino lo pregò di alzarsi, dicendo: "I veri Re non si uccidono a vicenda".

Migliaia di prigionieri furono venduti come schiavi, tutti i Templari e gli Ospedalieri catturati furono uccisi, mentre Guido fu portato a Damasco come prigioniero, altri nobili vennero invece riscattati. Raimondo di Tripoli, sopravvissuto alla battaglia, morì di pleurite nello stesso anno.

Della Vera Croce si persero per sempre le tracce. Probabilmente i Musulmani la dispersero o distrussero, tenendo conto che la reliquia era stata rivestita da una stauroteca d'oro.

* Per una analisi più approfondita della battaglia di Hattin vedi qui.

Il 6 luglio al solo apparire delle truppe musulmane, Joscelin de Courtenay, siniscalco del regno che comandava la piazzaforte di S.Giovanni d'Acri, consegnò la città senza combattere.

Il 20 settembre il Saladino pose l'assedio a Gerusalemme, la cui difesa fu gestita dal patriarca Eraclio e da Baliano di Ibelin, il nobile di più alto lignaggio sopravvissuto al disastro di Hattin. Notizie contrastanti si hanno sull'apporto della regina Sibilla, che pure aveva convinto Baliano a sciogliere la promessa fatta a Saladino di uscire dal conflitto in cambio di un lasciapassare per ricongiungersi alla moglie Maria Comnena ed al resto della sua famiglia che si trovava a Gerusalemme.

Il 2 ottobre Gerusalemme capitolò e alla regina Sibilla fu permesso di riparare a Tripoli insieme alle figlie Alice e Maria.

Re Guido fu rilasciato dalla sua prigionia di Damasco nel luglio del 1188. Il Saladino aveva intuito che il suo ritorno avrebbe causato disordine fra le schiere dei crociati e che Guido era meno abile come leader di altri che al momento guidavano gli eserciti cristiani.

***

L'unico porto di una certa importanza – e a cui potessero quindi giungere i rinforzi dall'Europa – rimasto in mano ai cristiani era Tiro. Dove, appena giunto da Costantinopoli, ne aveva preso il comando Corrado di Monferrato* difendendola con determinazione dagli attacchi e dalle lusinghe del Saladino.

In due occasioni (1188 ed aprile 1189), Guido di Lusignano tentò di riprendere il comando delle forze crociate, ma Corrado del Monferrato rifiutò di aprirgli le porte di Tiro proclamando che egli avrebbe amministrato la città fino a quando fossero arrivati i re da oltre il mare per definire la successione. Ciò era conforme alla volontà di Baldovino IV, inoltre Corrado era il parente più prossimo per parte di padre di Baldovino V.

La seconda volta Guido si presentò all'esterno delle mura di Tiro con sua moglie Sibilla, alla quale spettava legalmente il titolo sul regno, e quando fu di nuovo respinto da Corrado piantò il suo campo alle porte della città.

Nella tarda primavera del 1888 Guglielmo II di Sicilia inviò una flotta con 200 cavalieri.

Il 6 aprile 1189 Ubaldo Lanfranchi, Arcivescovo di Pisa, arrivò con 52 navi. Guido riuscì a portare entrambi i contingenti al suo fianco.

François Edouard Picot, Corrado di Monferrato

Sala delle Crociate, castello di Versailles, 1843 c.ca

*Corrado di Monferrato era il fratello di Guglielmo Lungaspada, il primo marito della regina Sibilla, e quindi zio del defunto Baldovino V. A Costantinopoli nel 1186 aveva sposato Teodora Angelina, sorella dell'imperatore Isacco II Angelo, ottenendo il titolo di cesare. Al comando dei suoi cavalieri latini giocò un ruolo decisivo nel reprimere la rivolta del generale Alessio Brana. Ma il risvegliarsi dell'odio antilatino, fomentato dai partigiani di Brana, e il non aver ricevuto un'adeguata compensazione per il suo operato da parte del cognato lo indussero a partire alla volta della Terrasanta abbandonando la moglie.

In agosto, Corrado si rifiutò nuovamente di farlo entrare in città, così egli disfece il campo e si diresse a sud per attaccare San Giovanni d'Acri dove arrivò il 28 agosto.

Tentò di sorprendere la guarnigione con un assalto alle mura, ma questo fallì e Guido stabilì il suo campo all'esterno della città, ed attese rinforzi che cominciarono ad arrivare via mare pochi giorni dopo.

Il 15 settembre Saladino sferrò un attacco senza successo al campo crociato.

Battaglia di S.Giovanni d'Acri (4 ottobre 1189)

Il 4 ottobre 1189 Saladino mosse ad est della città verso il campo di Guido. L'esercito crociato comandato da Guido mantenne la sua posizione di fronte alle forze di Saladino.

I musulmani si schierarono in un semicerchio ad oriente della città, rivolto all'interno verso di essa. L'esercito crociato era schierato in mezzo, con balestrieri dotati di corazza leggera in prima linea e la cavalleria pesante in seconda.

Il combattimento iniziò con uno scontro disgiunto tra i Templari e l'ala destra di Saladino.

Il successo dei Crociati fu tale che il nemico dovette inviare rinforzi da altre parti del campo di battaglia, così la costante avanzata del centro cristiano contro le truppe di Saladino, nella quale le balestre prepararono la strada per la carica della cavalleria pesante, non incontrò grande resistenza. Il centro ed il fianco destro di Saladino furono messi in fuga.

Ma i vincitori si sparsero per saccheggiare. Saladino radunò i suoi uomini e quando i cristiani cominciarono a ritirarsi con il bottino, scatenò la sua cavalleria leggera su di loro. Nessuna resistenza coordinata fu offerta, ed i musulmani massacrarono i fuggitivi fino a quando furono fermati dalle truppe fresche del fianco destro cristiano. In questo scontro furono trascinate anche le riserve di Guido, che erano incaricate di bloccare i musulmani che si trovavano dentro la città di Acri.

5.000 uomini della guarnigione acritana fecero una sortita uscendo dal lato nord della città, si unirono all'ala destra dell'esercito di Saladino e si abbatterono sui Templari, che dovettero ritirarsi soffrendo gravi perdite, tra cui quella del Gran Maestro Gérard de Ridefort.

Alla fine i Crociati sconfissero le truppe giunte in soccorso dei loro nemici. Saladino non poté respingerli senza un'altra battaglia campale, e la sua vittoria rimase incompleta ma fu in grado di circondare la città e l'esercito assediante.

***

I successivi quindici mesi passarono senza azioni importanti delle due parti.

Fra luglio e agosto – probabilmente il 25 luglio 1190 – la regina Sibilla morì, colpita da un'epidemia che andava diffondendosi nel campo crociato. Pochi giorni dopo morirono anche le sue due figlie Alice e Maria. Con la morte di Sibilla Guido perse il suo diritto al trono di Gerusalemme, poiché Sibilla ne era la titolare legale. La sua erede di diritto era la sua sorellastra minore Isabella di Gerusalemme, figlia di Amalrico I e della seconda moglie Maria Comnena. Tuttavia Guido rifiutò di mettersi da parte per lei.

1190-1192 Guido di Lusingano

I baroni del regno approfittarono di questa opportunità per liberarsi di Guido ed organizzarono il matrimonio di Corrado con Isabella.

Isabella era però già sposata ad Umfredo IV di Toron, e lo stato civile di Corrado era incerto perché aveva sposato Teodora Angelina nel 1186, pochi mesi prima di arrivare a Tiro, e non era chiaro se tale matrimonio fosse stato annullato in sua assenza. Inoltre il primo marito di Sibilla era il fratello maggiore di Corrado, Guglielmo Lungaspada, il che rendeva il matrimonio tra Isabella e Corrado canonicamente 'incestuoso'. Essendo vacante la sede patriarcale (Eraclio era morto anch'egli durante l'epidemia), furono Ubaldo Lanfranchi, Arcivescovo di Pisa e legato papale e Filippo, vescovo di Beauvais, che diedero il consenso al divorzio di Isabella da Umfredo, il 24 novembre.

Corrado si ritirò con Isabella a Tiro, ma Guido sosteneva ancora di essere il re.

Monumento funebre di Riccardo I d'Inghilterra

Abbazia di Fontevraud, Francia

In marzo il tempo migliorò e le navi cristiane poterono nuovamente scaricare rifornimenti sulla costa. Leopoldo V d'Austria arrivò e prese il controllo delle forze cristiane. Le navi portarono anche una notizia devastante per Saladino. Egli aveva perso la possibilità di schiacciare i restanti cristiani ed ora Riccardo I d'Inghilterra e re Filippo II di Francia erano sulla strada per la Terrasanta, ognuno accompagnato da un esercito. Le possibilità di vittoria per Saladino erano scivolate via.

Filippo di Francia arrivò il 20 aprile 1191 e Riccardo Cuor di Leone l'8 giugno dopo aver approfittato dell'occasione per conquistare Cipro, lungo la strada. Riccardo arrivò con una flotta inglese di 100 navi (che portava 8.000 uomini) mentre Filippo II arrivò con una flotta genovese comandata da Simone Doria.

Ora che nuove truppe ed una più forte leadership erano arrivate dall'Europa era la città di Acri e non il campo cristiano ad essere sotto assedio.

***

Il 3 luglio una breccia sufficientemente grande fu creata nelle mura, ma l'attacco cristiano fu respinto.

Il 4 luglio la città offrì la sua resa, ma Riccardo non accettò le condizioni.

Il 7 luglio la città inviò un'ambasciata a Saladino chiedendo aiuto un'ultima volta, minacciando in mancanza di arrendersi.

L'11 luglio ci fu la battaglia finale e il 12 luglio la città offrì nuovamente la resa ai Crociati, che questa volta trovarono i termini dell'offerta accettabili.

Corrado di Monferrato, che era tornato a Tiro a causa dell'appoggio di Riccardo a Guido di Lusignano come re di Gerusalemme, fu richiamato per agire come negoziatore su richiesta di Saladino. Saladino non si occupò personalmente dei negoziati, ma accettò la resa. I cristiani entrarono in città e la guarnigione musulmana fu presa prigioniera. Corrado issò sulla città le bandiere del Regno di Gerusalemme e di Francia, Inghilterra ed Austria.

Leopoldo d'Austria se ne andò poco dopo la conquista della città, a seguito di un litigio con Riccardo: come leader sopravvissuto del contingente imperiale tedesco, egli aveva chiesto di essere equiparato a Filippo e Riccardo, ma questo gli fu rifiutato e la sua bandiera strappata dai bastioni di Acri. Il 31 luglio anche Filippo tornò a casa per sistemare la successione in Vermandois e Fiandra, e Riccardo rimase il solo responsabile delle forze di spedizione cristiane.

Merry Joseph Blondel, Tolemaide (l'antico nome di Acri, ndr) si arrende a Filippo Augusto e Riccardo Cuor di Leone il 13 luglio 1191

Sala delle Crociate, Castello di Versailles, 1840

Battaglia di Arsuf (6 settembre 1191).

Il 22 agosto al comando di Riccardo, l'esercito crociato mosse verso sud in direzione di Giaffa, con alla destra il mare ed alla sinistra l'esercito di Saladino che lo seguiva.

Con lo scopo di prevenire la presa di Giaffa da parte dei Crociati, Saladino attese l'esercito nemico ad Arsuf, a nord di Giaffa, per bloccare loro il passaggio.

Lo schieramento crociato si dispose in file serrate, ponendo la cavalleria al centro, insieme agli arcieri inglesi, mentre gli Ospitalieri si posero sul fianco sinistro e i Templari sul fianco destro di lato al mare. All'interno dello schieramento crociato c'erano anche i soldati francesi, gran parte dei quali erano stati lasciati in Terrasanta da Filippo II di Francia dopo la sua partenza al comando di Ugo III di Borgogna, insieme ad altri nobili normanni, fiamminghi e bretoni, tra i quali Guido di Lusignano.

La battaglia si aprì con una carica della fanteria egiziana e beduina di Saladino che scagliò una serie di lanci ripetuti di lance e giavellotti contro lo schieramento serrato dei crociati. Questo ebbe l'effetto di scompaginare le file dei fanti crociati, ma non sortì alcun effetto sulla cavalleria pesante. Dopo questo primo attacco la fanteria musulmana si aprì per lasciare spazio alla cavalleria che caricò a ondate con spade e asce contro le file cristiane. A fronteggiare l'attacco fu soprattutto l'ala sinistra degli Ospitalieri, i quali, pur subendo gravi perdite, non cedettero, aiutati anche dagli arcieri inglesi che fecero molte vittime tra i cavalieri turchi armati solo di corazze leggere.

Nonostante i ripetuti inviti di attaccare da parte dei suoi comandanti, Riccardo continuava a tenere serrato lo schieramento, tuttavia, come vuole la cronaca, due cavalieri ospitalieri - il Gran Maestro Garniero di Nablus e Baldovino di Carreo - si staccarono dalle file iniziando la carica, seguiti subito dopo dagli altri Ospitalieri, che a loro volta vennero seguiti dal resto della cavalleria cristiana. Vedendo che non era più possibile ritardare oltre, Riccardo si pose al comando della carica e spezzò le file dei musulmani, stanchi dall'attacco sferrato senza esito.

La battaglia durò solo pochi minuti e l'esercito musulmano fu messo in rotta e costretto alla fuga.

Il 10 settembre, a seguito della battaglia, Riccardo e il suo esercito raggiunsero e occuparono Giaffa, ricostruendone le mura e procurando un porto sicuro per l'afflusso dei rifornimenti.

***

Nell'aprile del 1192 i baroni riconobbero la dignità regia di Corrado di Monferrato. La notizia fu portata ai sovrani, stabilitisi a Tiro, dal conte Enrico II di Champagne, nipote sia del re d'Inghilterra che del re di Francia, il quale fece poi ritorno a San Giovanni d'Acri. Ma il regno di Corrado di Monferrato era destinato a brevissima durata. Il 28 aprile, infatti, pochi giorni dopo l'elezione, fu accoltellato da alcuni membri della setta degli Assassini (Riccardo Cuor di leone fu però fortemente sospettato di essere il vero mandante dell'omicidio).

Battaglia di Giaffa: Riccardo

aveva lasciato a guardia della città soltanto una piccola

guarnigione di Ospitalieri. Saladino vide la possibilità di

riconquistarla e la cinse d'assedio il 27 luglio del 1192. Dopo tre

giorni di sanguinosi assalti penetrò all'interno della cinta muraria

mentre la guarnigione si asserragliava nella cittadella.

Il 1 agosto giunse via mare da Acri in

soccorso degli assediati re Riccardo al comando di un piccolo corpo

di spedizione formato da 55 cavalieri, poche centinaia di fanti e

2.000 balestrieri genovesi e pisani mentre il grosso dell'esercito

crociato marciava via terra alla volta della città.

Quando un prete, tuffatosi in mare

dalle mura della cittadella, raggiunse a nuoto l'ammiraglia della

flotta e informò Riccardo che i difensori ancora tenevano la

cittadella, il re immediatamente ordinò di sbarcare e guidò

personalmente la cavalleria alla carica. Nel frattempo i difensori

della cittadella lanciarono la carica di ciò che restava della loro

cavalleria prendendo i musulmani tra due fuochi e mettendoli in

rotta. Le truppe del Saladino abbandonarono la città e riuscirono a

riorganizzarsi solo dopo essere arretrate di 5 miglia.

Il 5 agosto, ricevuti i rinforzi,

Saladino attaccò di nuovo. Riccardo schierò i suoi uomini su una

sola linea all'esteno delle mura gravemente danneggiate. I fanti ed i

cavalieri appiedati conficcarono in terra lo scudo e la lancia a

formare una barriera per fermare la carica della cavalleria leggera

musulmana mentre i balestrieri si disposero a coppie (mentre uno

tirava l'altro ricaricava) dietro la linea della fanteria. La

cavalleria musulmana caricò a ondate 6-7 volte la linea crociata

venendo sempre respinta e falcidiata dal tiro delle balestre. Quando

li vide esausti e demoralizzati, Riccardo guidò la micidiale

controcarica di soli 15 cavalieri (tanti erano i cavalli che gli

erano rimasti) che pose termine alla battaglia.

Il 21 settembre 1192, Riccardo e il

Saladino siglarono una tregua di 3 anni, 3 mesi e 3 giorni – nota

come Pace di Ramla - con la quale si riconosceva il dominio

dei franchi sulla zona costiera tra Tiro e Giaffa. Gerusalemme

sarebbe rimasta sotto il controllo musulmano, permettendo però ai

pellegrini cristiani disarmati di visitare la città. Così terminava

la Terza Crociata.

Estensione del Regno di Gerusalemme nel 1192

1192-1205 Isabella I di Gerusalemme, figlia di Amalrico I e della seconda moglie Maria Comnena, regnò con i seguenti consorti:

1192 Corrado di Monferrato.

1192-1197 Enrico II di Champagne. Appena otto giorni dopo l'assassinio di Corrado, Enrico e Isabella, già incinta di Corrado, furono uniti in matrimonio. Per ragioni non del tutto chiare Enrico non fu mai incoronato.

Il re spodestato, Guido di Lusignano, ottenne come compensazione da re Riccardo il feudo di Cipro, impegnandosi a rifondere i Templari della somma che avevano sborsato a Riccardo per acquistarlo.

Nel giugno del 1992 , Riccardo siglò con il Saladino la pace di Ramla e lasciò l'Oriente concludendo così la III crociata. Secondo i termini dell'accordo, Gerusalemme sarebbe rimasta sotto sovranità islamica. Tuttavia, la città sarebbe stata aperta ai pellegrinaggi cristiani. Il trattato di pace, concludendo la terza crociata, riduceva di fatto e di diritto il regno di Gerusalemme a una striscia costiera che si estendeva da Sidone a Giaffa con capitale san Giovanni d'Acri.

Enrico morì ad Acri nel settembre 1197 a causa del cedimento di una ringhiera che lo fece precipitare da una finestra. Dal matrimonio, Isabella ebbe due figlie, Alice (nata nel 1196), e Filippa (nata nel 1197).

1197-1205 Amalrico II di Lusignano. Dopo la morte del terzo marito, Isabella fu data in moglie per la quarta volta ad Amalrico di Lusignano, fratello di Guido e re di Cipro.

Amalrico giunse ad Acri nel gennaio del 1198 ed il giorno seguente sposò Isabella. Pochi giorni dopo entrambi furono incoronati dal patriarca re e regina di Gerusalemme. Dall'unione nacquero due figlie, Sibilla (nata nel 1198) e Melisenda, (nata nel 1200), e un figlio, Amalrico (1201–1205).

Re Amalrico morì nel gennaio 1205 per un'intossicazione alimentare causata da una triglia bianca, poco prima della morte della moglie e poco dopo quella dell'unico figlio maschio.

Isabella di Gerusalemme morì nel 1205 all'età di 33 anni. A succederle sul trono fu la figlia maggiore Maria di Monferrato.

1205-1212 Maria di Monferrato.

Figlia di Isabella I e Corrado di Monferrato. Aveva tredici anni quando successe alla madre e governò per i primi tre anni sotto la reggenza del fratellastro della madre Giovanni d’Ibelin. Nel 1210 sposa Giovanni di Brienne. Nel 1212, poco dopo aver partorito la figlia Jolanda, muore di febbre puerperale. Giovanni di Brienne conservò la corona ma solo in qualità di reggente per conto della figlia.

Il 5 novembre 1219 alla testa dell’esercito crociato prende Damietta dopo 18 mesi di un assedio condotto tra alterne fortune. La quinta crociata si concluderà, senza aver apportato alcun vantaggio al regno di Gerusalemme, con la ritirata da Damietta l'8 settembre 1220.

In seconde nozze sposa Etiennette, figlia di Leone II d’Armenia da cui ha un figlio che muore giovane. Rimasto nuovamente vedovo, nel 1224 sposa Berenguela de Leon da cui ha 4 figli tra cui Maria che nel 1234 sposerà Baldovino II di Costantinopoli. Nel 1225 negozia il matrimonio della figlia Jolanda con l'imperatore Federico II che però lo scalza dalla reggenza, assumendola egli stesso in prima persona.

1225-1228 Jolanda di Brienne – detta anche Isabella II di Gerusalemme – figlia di Giovanni e Maria, sposa Federico II. Muore appena sedicenne nel 1228, dieci giorni dopo aver dato alla luce il figlio Corrado, per conto del quale Federico II assume la reggenza.

Il matrimonio di Federico II e Isabella II di Gerusalemme

da una edizione miniata della Nova Cronica di Giovanni Villani (Codice Chigi), XIV sec.

Biblioteca Apostolica Vaticana

1228-1232 Federico II.

Il 18 febbraio 1229 firma un trattato con il sultano ayubbide che implica la restituzione di Gerusalemme, eccetto l'area del Tempio e la moschea di al-Aqsa. Sabato 17 marzo fa il suo ingresso nella città, le cui mura sono però state smantellate dai musulmani, e la domenica successiva nella chiesa del Santo Sepolcro si pone da solo sul capo la corona del regno contro la volontà del papa e quella dei baroni locali.

Nel giugno dello stesso anno lascia la Terrasanta designando Baliano di Sidone e Garnier il Tedesco baili del regno.

Nel 1231 l'imperatore invia in Oriente un corpo di spedizione al comando di Riccardo Filangieri per estromettere gli Ibelin dai loro possedimenti a Cipro (cfr. Guerra civile a Cipro) e in Terrasanta ma questi non riesce a raggiungere lo scopo.

Alla fine del 1240 invia con pieni poteri di prendere qualunque decisione giudicasse utile per il regno il cognato Riccardo di Cornovaglia. Approfittando delle divisioni tra i sovrani ayubbidi questi riesce a riannettere al regno con abili trattative quasi tutte le sue antiche terre ad ovest del Giordano, inclusa Tiberiade. Mise anche un po' d'ordine nell'anarchia che regnava tra i baroni ma, alla sua partenza nel maggio del 1241, si riaccesero le dispute.

1228-1254 Corrado II.

Figlio di Federico II e Iolanda. Il 5 aprile 1243, divenuto maggiorenne, avrebbe dovuto recarsi ad Acri per prendere ufficialmente possesso del regno. Non lo fece. I baroni, riunitisi ad Acri, affidarono allora la reggenza alla sua parente più prossima, Alice di Champagne, la regina madre di Cipro ed al suo attuale consorte Raimondo di Soissons.

Nellla primavera del 1244 i templari convinsero i baroni ad intervenire a fianco ad Ismail nella guerra scatenatasi tra i sovrani ayubbidi. L'11 luglio, i turchi khwarizmiani, alleati dell'opposta fazione, irruppero in Gerusalemme. La guarnigione, asserragliata nella cittadella, resistette fino al 23 agosto, quando offrì la resa in cambio di un salvacondotto per raggiungere la costa. Le armi cristiane non riprenderanno mai più Gerusalemme.

Battaglia di Herbiya (La Forbie)

Il 17 ottobre 1244 nella piana di la Forbie (Herbiya) i turchi khwarizmiani e gli egiziani affrontarono gli eserciti alleati di Damasco e del regno di Gerusalemme.

L’esercito di Damasco guidato da Al-Mansur Ibrahim, emiro di Homs, comprendeva circa 2000 cavalieri beduini oltre ad un distaccamento di truppe di fanteria.

L’esercito di Acri comprendeva 600 cavalieri crociati e 6000 fanti al comando di Filippo di Montfort e Gualtiero IV di Brienne, conte di Giaffa; vi erano inoltre 600 Cavalieri fra Templari e Ospitalieri guidati da Armand de Perigord, Gran Maestro dei Templari e da Guillaume de Chateauneuf, Gran Maestro degli Ospitalieri e numerosi Cavalieri Teutonici.

Nonostante la presenza di Filippo di Montfort, il comando venne affidato a Gualtiero di Brienne. L'esercito turco-egiziano, comandato dal giovane emiro Baybars, futuro sultano d'Egitto, era in numero leggermente inferiore. Gualtiero voleva attaccare mentre sia Armand de Perigord che Al-Mansur Ibrahim ritenevano più prudente aspettare. Prevalse la prima ipotesi.

La mattina del 17 la cavalleria pesante crociata caricò ripetutamente gli egiziani che tuttavia tennero le posizioni.

La mattina del 18 ottobre Baybars lanciò la sua cavalleria khwarizimiana contro il fianco nemico. Il centro delle truppe alleate venne subito spezzato e i cavalleggeri khwarizimiani attaccarono la sinistra, formata dai cavalieri beduini di Al-Mansur Ibrahim: solo 280 beduini sopravvissero al massacro. Minacciati dagli egiziani al centro e dai khwarizmiani dal loro lato, i cristiani furono sopraffatti e nel giro di qualche ora l'esercito latino-damasceno fu annientato.

Alla sera sul terreno giacevano 5000 morti tra cui un numero imprecisato di Cavalieri Templari, Ospitalieri e Teutonici. 800 crociati vennero presi prigionieri: tra questi il conte di Giaffa Gualtiero IV di Brienne, il Gran Maestro dei Templari Armand de Perigord ed il Gran Maestro degli Ospitalieri Guillaume de Chateauneuf.

In conseguenza di questa disfatta il regno di Gerusalemme perse tutte le conquiste che aveva ottenuto con la diplomazia negli ultimi dieci anni.

Nel 1246 muore la regina madre di Cipro e reggente del regno di Gerusalemme Alice di Champagne. La reggenza passa nelle mani del figlio, re Enrico I di Cipro.

All'alba del 5 giugno 1249 le avanguardie dell'esercito crociato raccoltosi a Cipro sotto il comando del re di Francia Luigi IX (il futuro S.Luigi dei Francesi) sbarcano nei pressi di Damietta. Dopo un furioso scontro sulla battigia, Re Luigi e Giovanni d'Ibelin – che comanda i baroni locali – respingono i musulmani verso Damietta che viene repentinamente abbandonata. Il giorno seguente Luigi entra trionfalmente in città alla testa delle truppe.

L'avanzata crociata verso il Cairo fu fermata dai mamelucchi di Baybars nei pressi della città di Al- Mansoura nel febbraio del 1250.

Il 5 aprile i crociati si ritirarono verso Damietta. Ma la cavalleria mamelucca li inseguì e li accerchiò. Anche se il re era gravemente ammalato, tentò di portare indietro la colonna ma era oramai moribondo e l'esercito, credendolo morto, si arrese.

I malati furono subito uccisi e per una settimana, ogni sera, 300 prigionieri vennero decapitati. Il re, catturato durante la ritirata, fu liberato il 6 maggio, solo dietro la restituzione della città di Damietta ed il pagamento di un forte riscatto.

Nel luglio del 1250, Re Luigi, riparato ad Acri, comunica la sua decisione di rimanere in Terrasanta e viene accettato dai baroni come sovrano de facto.

El Greco, Luigi IX di Francia

Museo Louvre, Parigi, 1590 c.ca

Nel 1253 muore re Enrico I di Cipro. La moglie Piacenza di Antiochia assume la reggenza per conto del figlio Ugo del Regno di Cipro e subentra al marito nella reggenza del Regno di Gerusalemme.

1254-1268 Corradino di Svevia, detto anche Corrado III di Gerusalemme, figlio di Corrado II.

Muore Corrado II ed il figlio Corradino diviene re titolare di Gerusalemme. Neppure lui prenderà mai possesso del regno.

Nello stesso anno Re Luigi fa ritorno in Francia lasciando ad Acri una compagnia di soldati francesi al comando di Goffredo di Sargines che viene nominato siniscalco del regno.

Nel 1261 muore Piacenza di Antiochia, le subentra nella reggenza la zia paterna del giovane Ugo II, Isabella di Lusignano, che muore dopo poco e a cui subentra il figlio Ugo di Poitiers-Lusignano - avuto dal matrimonio con Henry de Poitiers-Antiochia - il futuro re Ugo III di Cipro e Gerusalemme.

Avanzò però le sue pretese al trono Maria di Antiochia, figlia di Boemondo IV di Antiochia e Melisenda di Gerusalemme, la figlia più giovane della regina Isabella. Era quindi una nipote della regina Isabella e non una bisnipote come Ugo. I giuristi di Oltremare sostennero però i diritti di quest'ultimo.

Il 4 aprile 1263 Baybars, divenuto sultano, lancia un primo attacco su Acri che viene respinto.

Nel 1265 prende Cesarea e Arsuf. La frontiera passa ormai in vista di Acri.

Nel 1266 si arrende la fortezza templare di Safed che controllava tutta la Galilea.

Nel 1268 cade Antiochia. Dopo 171 anni cessa di esistere il primo principato fondato dai crociati in Terrasanta.

Nello stesso anno muore senza lasciare eredi Corradino di Svevia.

1269- 1284 Ugo III di Cipro

Il 24 settembre 1269 re Ugo III di Cipro viene incoronato re di Gerusalemme nella cattedrale di Tiro.

Nel 1271, dopo quasi due mesi di assedio, si arrende a Baybars il Krak dei Cavalieri, la più importante fortezza d'Oltremare dell' Ordine degli Ospedalieri.

Nel 1276, impossibilitato ad esercitare efficacemente l'azione di governo per le rivalità tra i baroni e l'ostilità dell'Ordine templare, nominò bailo Baliano d'Ibelin e fece ritorno a Cipro (2).

Nel 1277, Maria di Antiochia, riparata presso la corte papale, vendette i suoi diritti al trono di Gerusalemme a re Carlo I d'Angiò. Questi inviò immediatamente ad Acri Ruggero di San Severino con una forza armata perchè vi s'insediasse come suo bailo.

Dopo qualche esitazione, i baroni fecero atto di sottomissione a Ruggero.

Lo stesso anno morì anche il sultano Baybars.

Nel 1279 re Ugo sbarcò a Tiro sperando di raccogliere attorno a lui la nobiltà ma, trascorsi i 4 mesi in cui poteva richiedere ai propri vassalli ciprioti di prestare servizio fuori dall'isola, dovette tornarvi senza aver concluso nulla.

Nel 1282 la rivolta dei Vespri siciliani minò alle fondamenta la potenza del regno angioino di Napoli e Ruggero di San Severino venne richiamato in patria.

Nel 1283 re Ugo tornò a Tiro dove morì il 4 marzo 1284.

1284- 1285 Giovanni I di Cipro

Il figlio maggiore di Ugo III fu incoronato re di Cipro l'11 maggio a Nicosia e subito dopo si recò a Tiro per esservi incoronato re di Gerusalemme. Morì a Cipro il 20 maggio 1285.

1285-1291 Enrico II di Cipro

Gli successe il fratello Enrico. Nel giugno 1286 sbarcò ad Acri, riuscì a farsi consegnare il palazzo reale dalla guarnigione angioina al comando di Oddone Poilechien che Ruggero di San Severino aveva nominato siniscalco del Regno. Il 15 agosto dello stesso anno venne incoronato re di Gerusalemme nella cattedrale di Tiro. Pochi mesi dopo fece ritorno a Cipro lasciando lo zio Baldovino d'Ibelin come bailo.

Il 26 aprile 1289 Tripoli viene conquistata dai mamelucchi e completamente rasa al suolo.

(1) Nel Regno di

Gerusalemme, il re non era sovrano per diritto ereditario, ma

elettivo. Questa peculiarità rispetto alle altre monarchie

occidentali conferiva un maggior peso politico alla corte

gerosolimitana in cui il sovrano ricopriva il ruolo di primus

inter pares. Tecnicamente tutti i vassalli che riconoscevano la

sua autorità potevano partecipare con diritto di voto alle sedute

dell'Alta Corte.

A questi si

aggiungeva il patriarca di Gerualemme e, dopo il Concilio di

Nablus (1120), tutti i vescovi del Regno in ragione delle loro

proprietà terriere. Dopo il 1148 anche i Gran Maestri degli Ordini

militari furono ammessi ad assistere e a votare.

L'Assise sur

le legeage, sentenziata dall'Alta Corte nel 1166 durante il regno

di Amalrico I (1162-1174), estese ai valvassori il diritto di sedervi

con diritto di voto portando a circa 600 il numero dei suoi membri.

Compito

dell'Alta Corte era quindi quello di procedere all'elezione del nuovo

re o di un reggente in caso di minore età del re designato o di sua

assenza forzata (prigionia), ma aveva anche il potere di legiferare

ed era l'unico organismo che poteva giudicare i reati commessi dal

ceto nobiliare.

L'Alta Corte era

inoltre chiamata a votare sulle spedizioni militari – la cui

fattibilità dipendeva dall'adesione dei vassalli – determinando le

linee della politica estera del Regno.

Non aveva una

sede fissa, ma poteva essere convocata dal re dove gli sembrasse più

conveniente.

(2) Guillaume de Beaujeu fu eletto Gran Maestro

dell'Ordine Templare il 13 maggio del 1273 ma, richiesta la sua

presenza al Concilio di Lione (1274) da parte di papa Gregorio X,

raggiunse la Terrasanta solo nel settembre del 1275. Imparentato con

Carlo I d'Angiò, intraprese fin dal suo arrivo ad Acri una politica

apertamente ostile nei confronti di re Ugo. L'affaire La

Facounnerie fu la goccia che fece trabordare il vaso e determinò

la decisione del re di abbandonare il regno di Gerusalemme e

rientrare a Cipro. Nell'ottobre del 1276, l'Ordine acquistò infatti

dal suo legittimo Signore, Tommaso di Saint Bertin, l'insediamento

agricolo detto La Fauconnerie – che si trovava pochi

chilometri a sud di Acri - senza chiedere deliberatamente il

beneplacito di re Ugo, che considerò questo atto come l'ultimo

insulto che era disposto a subire. Riunita a Tiro L'Alta Corte, Ugo

nominò balivo Baliano d'Ibelin e se ne tornò a Cipro.

Narrativa moderna e contemporanea:

Taras Stremiz,

Il cavaliere e la croce, CIESSE Edizioni, 2016

Condannato a morte con l'accusa di

stupro – di cui si fa carico per salvaro l'onore della fidanzata

Giulia - Jacopo da Belluno entra nelle fila dell'Ordine Ospitaliero e

parte per la Terrasanta per espiare la sua colpa e usufruire della

grazia papale. Giunge ad Acri giusto in tempo per partecipare nella sua piana alla

battaglia (4 ottobre 1189) che segnò l'inizio della Terza Crociata

nel cui arco temporale si svolge la trama del romanzo.

Molto accurate e storicamente

documentate le descrizioni dei principali eventi bellici che ebbero

luogo nel corso della crociata, un po' meno esaurienti quelle dei

luoghi. Non del tutto originale la trama che ricorda un po' troppo

per alcuni aspetti quella della trilogia di Jan Guillou dedicata alle

crociate.

-CD.jpg)