La chiesa di Niceforo a Cavusin, Cappadocia

La cosiddetta chiesa di Niceforo (1) è una chiesa rupestre che si trova nel villaggio di Cavusin, a pochi chilometri da Goreme, in Cappadocia. Fu costruita e decorata durante il regno di Niceforo II Foca, probabilmente nel 963-964, per volontà di donatori locali che intendevano celebrare l'imperatore originario di queste terre. Non è nota la dedicazione originaria della chiesa ma potrebbe essere stata dedicata ai Tassiarchi, che ricorrono a più riprese nelle decorazioni parietali. Presenta una pianta trapezoidale a navata unica, sopravanzata da un nartece la cui parte occidentale è completamente crollata lasciando a vista un affresco che raffigura appunto gli arcangeli Michele e Gabriele.

All'interno, nell'absidiola di sinistra è ritratta la famiglia imperiale con al centro Niceforo II e, alla sua destra la moglie Teofano con un'altra figura femminile (forse la moglie del fratello dell'imperatore, Leone) mentre alla sinistra dell'imperatore si dispongono il padre Barda e il fratello Leone.

Nel riquadro soprastante l'absidiola è raffigurato un episodio veterotestamentario poco consueto: l'apparizione dell'arcangelo Michele a Giosuè sotto le mura di Gerico (2), a simboleggiare che il mandato divino concesso a Giosuè è adesso rinnovato all'imperatore che conduce i suoi eserciti alla riconquista della Terrasanta. Il condottiero israelita è raffigurato due volte, una in piedi e l'altra nel momento in cui s'inginocchia.

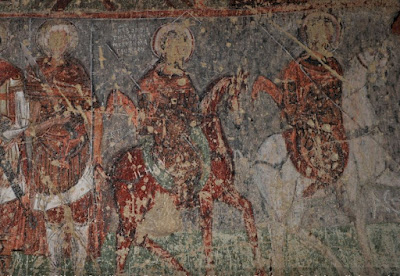

Il corteo è preceduto da due cavalieri, in cui Jerphanion identifica i due donatori.

Entrambi i cavalieri indossano il klibanion (la corazza a lamelle di cuoio) e sotto una cotta di maglia (lorikion) mentre impugnano una lancia lunga secondo l'uso della cavalleria pesante (catafratti) dell'esercito bizantino. Il secondo è identificato dall'iscrizione come Magister Melias (magister era un grado dell'esercito bizantino) (3). Per il primo, nel cui caso l'iscrizione è ormai illeggibile, avanza l'ipotesi che possa invece trattarsi di Giovanni Zimisce, che all'epoca era ancora il fidato braccio destro dell'imperatore. Jerphanion ipotizza inoltre che l'affresco possa essere stato commissionato per celebrare la nomina di Zimisce a Domestikos delle Scholae orientali. La raffigurazione del loro comandante alla testa dei Quaranta Martiri avrebbe avuto anche lo scopo di rafforzare nelle truppe il richiamo alla guerra santa contro i musulmani proclamata da Niceforo.

Note:

(1) La chiesa è nota anche come “chiesa colombaia”, giacchè a questo uso venne adibita in epoca ottomana.

(2) Mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi ed ecco, vide un uomo in piedi davanti a sé che aveva in mano una spada sguainata. Giosuè si diresse verso di lui e gli chiese: «Tu sei per noi o per i nostri avversari?». Rispose: «No, io sono il capo dell'esercito del Signore. Giungo proprio ora». Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: «Che dice il mio signore al suo servo?». Rispose il capo dell'esercito del Signore a Giosuè: «Togliti i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo sul quale tu stai è santo». Giosuè così fece. (Giosuè, V, 13-15)

(3) Secondo la tradizione Melias o Meliton sarebbe anche il nome del più giovane dei martiri di Sebastea nonché quello di un generale di origini armene dell'epoca di Niceforo e Zimisce, ma non sarebbe inusuale che un personaggio storico con lo stesso nome di un santo rappresenti allo stesso tempo se stesso e il santo di cui porta il nome.

Narrativa moderna e contemporanea:

Il romanzo ripercorre le tappe della carriera di Giovanni Zimisce, brillante esponente dell'aristocrazia militare anatolica – era imparentato con le potenti famiglie dei Curcuas, dei Foca e degli Sclera - che culminò con la sua ascesa al trono imperiale. La spettacolare riconquista bizantina della Cilicia, della Siria occidentale e della Palestina settentrionale, intrapresa da Niceforo II Foca e dallo stesso Zimisce – che, nella seconda metà del X secolo, condusse le armi di Bisanzio in vista di Gerusalemme - è narrata con accuratezza storica, così come gli intrighi di corte che favorirono l'ascesa al trono dei due imperatori soldato al di fuori della linea dinastica macedone. Scarso il ricorso a personaggi di fantasia mentre quelli storici sono tratteggiati in maniera molto attendibile e convincente anche nei rapporti che intercorsero tra loro. Più fantasiose le descrizioni dei luoghi.