Ingresso meridionale

Il complesso di S.Giovanni Lampadistis si trova nel villaggio di Kalopanagiotis nella valle di Marathasa. L'unica via di comunicazione tra il villaggio e il monastero è rappresentata da un ponte di pietra costruito in epoca veneziana e nei pressi del quale S.Eracledio ricevette il battesimo da San Paolo e San Barnaba.

Il ponte di epoca veneziana

Il complesso è formato da due chiese costruite una accanto a l'altra e dotate successivamente di un nartece comune. A settentrione di queste nel XV secolo venne poi addossata una cappella dedicata al culto latino.

Nel 1731 fu allargato l'ingresso meridionale distruggendo parte degli affreschi sulla parete interna. La sala del Sinodo e la cella dell'Igoumeno accanto a questo ingresso furono costruiti nel 1782.

Procedendo da sud a nord, si distinguono:

1.Chiesa di S.Eracledio (catholikon), XI sec.: pianta a croce greca inscritta con cupola impostata su quattro pilastri e nartece. S.Eracledio è stato il primo Arcivecovo di Cipro dopo l'apostolo Barnaba (fine III sec.)

2. Cappella di S.Giovanni Lampadistis, crollata e completamente ricostruita verso la fine del XVI sec.

3. Cappella dell’Inno Acatisto (Cappella latina), seconda metà XV sec.

Nei primi anni della conquista turca (1570), a seguito del crollo della volta della cappella di S.Giovanni Lampadistis, le tre chiese vennero trasformate in un unico complesso con la costruzione di un tetto comune (di legno e a tegole uncinate) per la 1 e la 2.

Chiesa di S.Eracledio.

Piccoli frammenti di affresco del XII sec. sono stati rinvenuti nell'abside, si può quindi supporre che quelli attualmente visibili siano stati dipinti sopra quelli più antichi.Vi si riconoscono due serie di affreschi, la prima databile ai primi del XIII sec. e l'altra agli inizi del XIV.

Piccoli frammenti di affresco del XII sec. sono stati rinvenuti nell'abside, si può quindi supporre che quelli attualmente visibili siano stati dipinti sopra quelli più antichi.Vi si riconoscono due serie di affreschi, la prima databile ai primi del XIII sec. e l'altra agli inizi del XIV.

Alla prima serie appartengono l'Ingresso in Gerusalemme e la Resurrezione di Lazzaro, nella volta del braccio occidentale della croce e la Crocefissione nella lunetta.

Ingresso a Gerusalemme

Crocefissione

Da notare il leone rampante dei Lusignano raffigurato sullo scudo del buon centurione.

La volta del braccio meridionale della croce è interamente occupata dall'Ascensione. Cristo al centro di una mandorla è sollevato al cielo da quattro angeli. Da notare l'hymation drappeggiato intorno al corpo che lascia il petto parzialmente scoperto ed è di colore porpora anzichè, come di consueto blu.

La serie di affreschi riferibili al primo XIV secolo è distribuita nei bracci est e nord della croce e consta di più di 30 scene neotestamentarie.

Cappella di S.Giovanni Lampadistis.

Dedicata ad un santo locale (S.Giovanni di Lampadis, un villaggio che oggi non esiste più), morto giovane, la cui venerazione crebbe in virtù della forza miracolosa delle sue reliquie. La sua tomba si trova al di sotto del pilastro di nord-ovest, l'unico sopravvissuto della chiesa originaria del XII sec. al crollo verificatosi nel XVI sec.

La moltitudine sempre crescente di pellegrini richiamata dalla fama miracolosa delle reliquie del santo, rese molto probabilmente necessaria la costruzione del nartece nel XV secolo.

Un'inscrizione inserita nel ritratto dei donatori riferisce che il servo di Dio, il lettore laico e maestro del coro Michele, insieme alla moglie ed ai figli, finanziò la decorazione del nartece. L'inscrizione informa inoltre che la chiesa fu assegnata al culto latino. I figli del donatore appaiono tonsurati alla maniera latina ma indossano le vesti del clero ortodosso. Questo appare plausibile solo dopo l'unione delle chiese sancita dal Concilio di Ferrara e Firenze del 1439.

Da un'inscrizione posta sopra l'ingresso meridionale del nartece apprendiamo invece che l'autore delle pitture era un profugo costantinopolitano riparato a Cipro dopo la caduta della città (1453). Gli affreschi furono da lui realizzati probabilmente poco tempo dopo il suo arrivo.

Sant'Eracledio dipinto in un arco cieco sopra l'ingresso del nartece

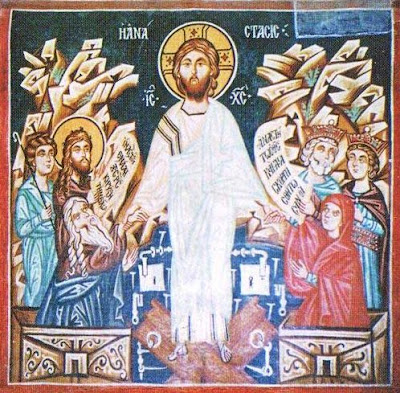

La tematica degli affreschi del nartece è quella del Giudizio Universale e dei Miracoli di Cristo.

Alti prelati e uomini santi assistono al Giudizio Universale

Cappella dell'Inno Acatisto.

Fu aggiunta nella seconda metà del XV secolo ed adibita al culto latino.

L'Acatisto (dal greco Akáthistos) è un antico inno in onore della Vergine Maria composto da 24 stanze. L' autore è anonimo, anche se molti attribuiscono la creazione dell'inno a Romano il Melode (V sec.), in ringraziamento per la protezione della città di Costantinopoli dall'invasione di orde barbariche. La parola Acatisto suggerisce che l'inno debba essere recitato in piedi.

Nella cappella sono illustrate in animate scene dinamiche le stanze dell'Inno dedicato alla Vergine. La cappella è voltata a croce.

"Era tutto qui in terra, e di sé tutti i cieli riempiva il Dio Verbo infinito"

Inno Acatisto, XV stanza

Parete est

Nel catino absidale, la Vergine in trono con in braccio il Bambino. Alla sua destra, Mosè riceve le tavole della Legge e alla sua sinistra è dinanzi al roveto ardente. Nella lunetta sovrastante, Abramo riceve i tre angeli del Signore.

L'Albero di Jesse (Genealogia del Cristo)

L'artista mostra di conoscere bene gli sviluppi del Rinascimento italiano, elementi del quale, come la visione prospettica, si trovano mescolati a quelli della tradizione bizantina come la rappresentazione frontale dei personaggi.